拍卖号:q1173333694

结束时间:02/23/2025 22:51:33

日本邮费:买家承担

可否退货:不可

个 数:1

提前结束:可

最高出价:

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

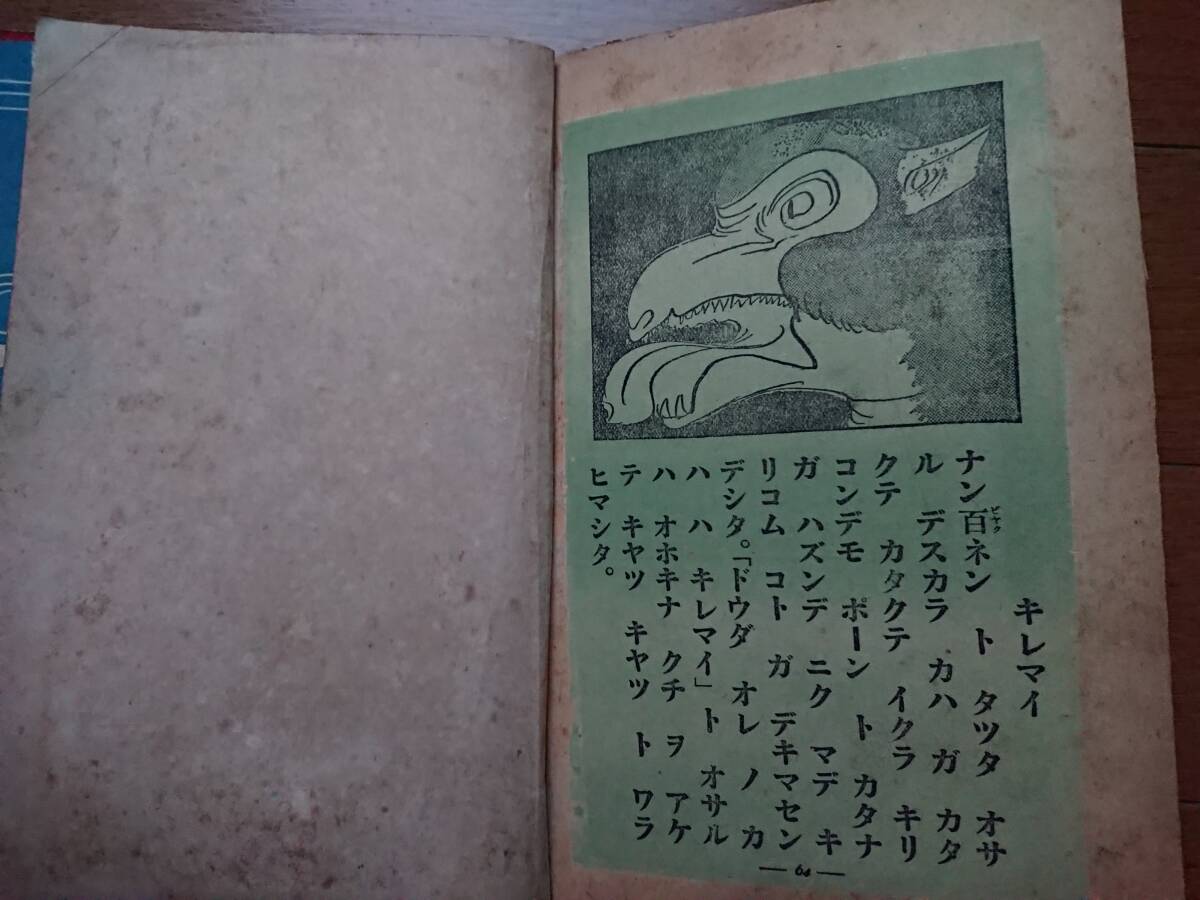

こちらは今では入手が困難な極稀の戦前漫画、怪奇妖怪奇譚で 本田小舟による「漫画漫談 武者修行」です。日本図書出版社、国華堂、昭和8年ー1933年の初版。本田小舟は少年倶楽部などでも挿絵を戦前から描いていた人で漫画は大変珍しいです。初期の漫画漫談は漫画と文章の比率が半々くらいで描いていた宮尾しげを、大城のぼるの系譜の漫画。

こちらは今では入手が困難な極稀の戦前漫画、怪奇妖怪奇譚で 本田小舟による「漫画漫談 武者修行」です。日本図書出版社、国華堂、昭和8年ー1933年の初版。本田小舟は少年倶楽部などでも挿絵を戦前から描いていた人で漫画は大変珍しいです。初期の漫画漫談は漫画と文章の比率が半々くらいで描いていた宮尾しげを、大城のぼるの系譜の漫画。

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

当前价:10000 日元(合513.00人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

最低出价:10000 日元/ 513.00 人民币

您的出价

您的出价

当前价:10000 日元(合513.00人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

最低出价:10000 日元/ 513.00 人民币

您的出价

客服微信1

客服微信2

客服微信2

投诉微信

扫描关注 公众号最新动态